重新拾起的闲想‖《第一哲学沉思集》&《理想国》

未曾想,2016年最后一篇“书后闲想”竟是五个月前之作。这个学期,主要的工作在于输入而非输出,一是因为调低了优先级,二是因为心境上“入世”较深,反倒没有闲心观察自己内在的想法了。

未曾想,2016年最后一篇“书后闲想”竟是五个月前之作。这个学期,主要的工作在于输入而非输出,一是因为调低了优先级,二是因为心境上“入世”较深,反倒没有闲心观察自己内在的想法了。

9:08 2016/10/1

自以为经历过高中三年对心灵的锤炼,对自己前进的方向有笃定的信念,已不再为一般事务而纠结,每日都将充实而美好。故我已经许久没有写这样一种抒发胸臆的文字了,一是没有自我展现的必要,而是没有刻意展现的契机。然而我还是动笔了,虽然不像此前那样是由于苦闷之事、纠结之言缠绕于心需要畅快地宣泄,但也早已告示着,我有所动摇。

这本书的全名叫《存在主义:从陀思妥耶夫斯基到萨特》,是我在图书馆偶然发现的,当时冲着陈鼓应老师的翻译,也想着“存在主义”这个名词在耳边绕了许久却始终不知其意,便随手借来了。直到假期开始才有时间翻阅。整体感觉不错,先是综述,然后是各代表人物的作品节选。有耳闻过的陀思妥耶夫斯基、尼采、萨特、加缪,也有没听闻的齐克果(克尔凯郭尔)、雅斯培等。

我来补全这篇拖了近两个月的书后闲想了。照例叙述一下我遇见这本书的经历:上个学期某同学阅读后表示十分推荐,这学期的某个场合下又再度提起,鉴于这本书从书名就能看出是谈那个著名的法律与道德的难题——洞穴探险者案,我还是有一读的想法的,只不过读了一半就一直放着了,直到昨日才终于补完。

许久不写“书后闲想”,再次落笔,发现了两件事:脑子里的想法积得多了;下笔的流畅度减小了。我想是因为近阶段的复习生活,让我有些浑噩吧。在考试期间的末尾,我还是选择了写这篇“闲想”,因为这本书,算是最能和“闲想”呼应的。

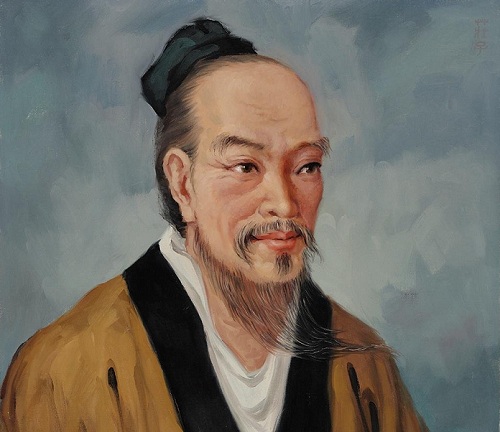

从第一篇中的“齐物”,到最后一篇的“浑沌”,粗粗算来,写下这七篇《庄子》的“书后闲想”用了一个月。这算是我第一次系统地阅读中国哲学经典吧,不得不说,阅读原文是非常必要的,只有这样才能够真切地感受到哲学家在你的身边,与你畅谈心迹。《庄子》中的语句时常让人浮想联翩,深感其妙,而《庄子》行文中传达出的一种淡淡忧伤而又丝丝豁达的氛围,让我对庄子更为喜爱与感到共鸣。这一次,我感受到庄子通过文字,穿越了数千年的时光,与我进行了一次心与心的交流。而这七篇“书后闲想”,不过是这种交流的粗浅体现罢了。现整理于此,便于查阅。希望你也能从中感受到些许庄子与《庄子》的美。

《庄子·养生主》开篇写道:“吾生也有涯,而知也无涯。以有涯随无涯,殆已;已而为知者,殆而已矣。”不断求知,探寻未知的事物,是人类发展的源动力之一,而庄子为何要大声疾呼“殆已”呢?道家一直以来讲求“弃知(智)”,所摒弃的“知”究竟是什么呢?本文将从《庄子》内七篇的文本出发,探寻其中的缘由。

终于到了最后一篇了,根据长短交替的顺序,这篇算是短的,在《大宗师》中用了大量篇幅谈了“道”与“真人”后,以谈偏世俗得为政之道似乎有点狗尾续貂。事实当然不是这样,《应帝王》一方面是谈无为地治理,另一方面其实还是有针对每个人自身的意思。王博的《庄子哲学》中说,这里的“帝王”可以看作是理想的统治者,也可以理解为每个人都应该做自己的“帝王”。虽然这样难免会被诟病牵强,但我认为这样的理解在《庄子》内七篇探讨个人心灵生活的大背景下,也还是有一定的道理的。

写《德充符》的闲想之时,不知怎的,当德形无法两全的时候感到万分地痛苦,或许是因为作为一个目前还算是健全(身体和心智)而又希望追求“德”(非一般意义的德,含义见前文)的人,我不希望在追寻途中丢失那些我认为很重要的东西吧。好在这篇《大宗师》整体来说和我的理解冲突不大,但仍有许多值得讨论的地方,短短一文,只能挑一些印象深刻的一说。